こんにちは。第一ビジネス部の原田です。

6/25(水)、6/26(木)に幕張メッセで開催された「AWS Summit Japan 2025 」に、同じ部の古謝さんと一緒に参加してきました。

国内最大のAWSを学ぶイベントということもあり、会場の幕張メッセを埋め尽くすほどの方々が参加されていました。本イベントではAWSや企業が主催するセッションの他、AWS ExpoやPartner Solution Expoといった展示があり、一日中飽きることなくAWSに関わる技術に触れることができました。イベント全体の雰囲気としてAWS・企業・参加者全ての熱量が高く、私自身も自社業務以外の知見が得ることでき熱量高く参加することができました。

AWS Summit Japan 2025

https://aws.amazon.com/jp/summits/japan/

■印象に残ったセッション(原田)

◾️スペシャルセッション(2日目)

AWSを活用する企業を中心に最新の事例が紹介されていました。概要になりますが、株式会社ドワンゴの「AWSのフルサポートの下、3日で基幹システムをマイグレーションした事例」やNTTドコモの「非構造化データのAI分析を活用して、全国インターネット規模の障害原因検知の高速化、オペレーション向けの可視化システム開発事例」などが話されました。その他Amazon物流現場の最新状況なども話されており、私の想像をはるかに超える速度で世界の最先端が発展していることを感じました。

◾️オープンテーブルフォーマットで実現する、大規模データ分析基板の構築と運用

オープンテーブルフォーマットとは、オープンソースで開発されているテーブルフォーマットを指します。近年注目されているIcebergがメインのセッションでした。Icebergの特徴として「タイムトラベル」「スキーマやパーティションの構造変更」など代表的なものを紹介し、ユースケースにも触れられていました。その他パーティション用に作成していたカラムを隠蔽する機能など、派手ではないが便利な機能も紹介されていました。現在私が携わっているシステムでIcebergは導入されていませんが、将来的に導入される可能性を考慮して、常に備えておきたいと考えています。

◾️いま、あらためて考えるJavaアプリケーションのモダナイズアプローチ

Java8をはじめとした、古いバージョンで稼働しているシステムについて、クラウドへの移行も視野に入れたモダナイズアプローチについて話されていました。Webアプリケーションの動作が1秒遅れると売り上げが10%は下がると言われます。Javaを最適化して起動を高速化していくことがメインのテーマでした。AWSと聞くとクラウドインフラの印象です。当然ながらアプリケーションエンジニアも高いレベルなのだと感じました。

◾️展示ブース(山岡家)

特に札幌で人気のラーメン屋さんである山岡家の展示ブースへ行きました。キッチン業務について、AIのサポートを受けながら効率化するシステムが展示されていました。スタートは社員の1人が開発をはじめ、内製開発しているとのことです。山岡家はなんでも自家製!と言われていましたが、システム開発まで自家製とは驚きです。他にもAWSのデータセンターへVRで入室する展示や半導体設計の大量計算を行う展示など、多種多様な展示がありとても楽しかったです。

■印象に残ったセッション(古謝)

◾️年間20兆円の決済システムを支えるGMOペイメントゲートウェイが内製開発で蓄積したクラウド活用の極意

私自身が金融系システムに携わっていることもあり、楽しみにしていたセッションの一つです。

GMOペイメントゲートウェイ様(以下、GMO)では、9年前から内製開発をベースとしながらAWS導入を進めており、2024年時点で本番稼働しているシステムは50を超えたことが冒頭で紹介されていました。金融系のシステムに携わっていて、既存システムに新技術を導入しながらモダナイゼーションをすることのハードルの高さを認識しているため、9年で50のシステムを構築したことのレベルの高さを実感しました。

セッションの中では実際のGMOのシステムアーキテクチャ図を示しながら、AWS上で構築するにあたっての工夫などを共有いただく場面もありました。

紹介された全てのシステムで共通していることですが、システムを構築するにあたり、実際の業務や運用を含めた細部にまでこだわって構築されていることが一番印象的でした。私自身が今後築いていきたいキャリアにも繋がっていくような考え方を聞くことができ、大変勉強になりました。

◾️金融×クラウド革命:業界の常識を覆す変革の軌跡

このセッションも、金融系システムのセッションとして受講を楽しみにしていました。

こちらは 「単一の金融機関での変革」と「他業種や他の金融機関との提携」といった大きく二つのテーマで展開されるセッションとなっておりました。前者については、主に単一の金融機関で生成AIを活用した生産性・顧客体験の向上といったテーマに触れ、実際に金融機関で生成AIを用いてどういうことをやってきたのか、これからどういうことをチャレンジ しようとしているのか、といった内容となっておりました。

個人的に興味を引かれたのが後者の「他業種や他の金融機関との提携」のテーマです。

私自身、技術的な領域としてはAPIに興味があり、後者についてはまさに金融機関が提供するAPIに関する話題で一層興味を引く内容でした。

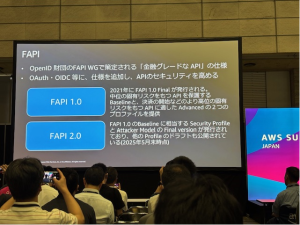

現状のAPIの認可の仕組みとしてOpen ID Connectがありますが、これを金融機関などのさらに高いセキュリティが必要なAPIでの仕様を定義しているものに「FAPI」と呼ばれるものがあります。私はこの「FAPI」 という単語を初めてこのセッションで耳にしましたが、今後金融機関同士や、金融機関と他業種のシステム連携が拡大していくことが予想されるため、業務でこの技術を使う前に触れて、自身の付加価値を上げる取り組みをしていきたいと感じました。

最後に、現地でイベントに参加しての感想です。

配信でセッションを見ることもできますが、個人的にはぜひ現地参加するのがよいと思いました。会場の規模やセッションスピーカーへの質問、展示ブースや会場の各地で開催されるミニセッションなど、現地でしか体験できない要素が数多くあります。また業務とクラウドインフラとの関わりが薄い場合であっても参加をおすすめしたいです。最先端で高いレベルの仕事を知ることは刺激になり、エンジニアとして成長しなければと改めて感じる機会になりました。またプラットフォームは違ったとしても、 背景にあるよいモノづくりの考え方は同じだと思います。今後も引き続きこういったイベントに参加していこうと考えています。